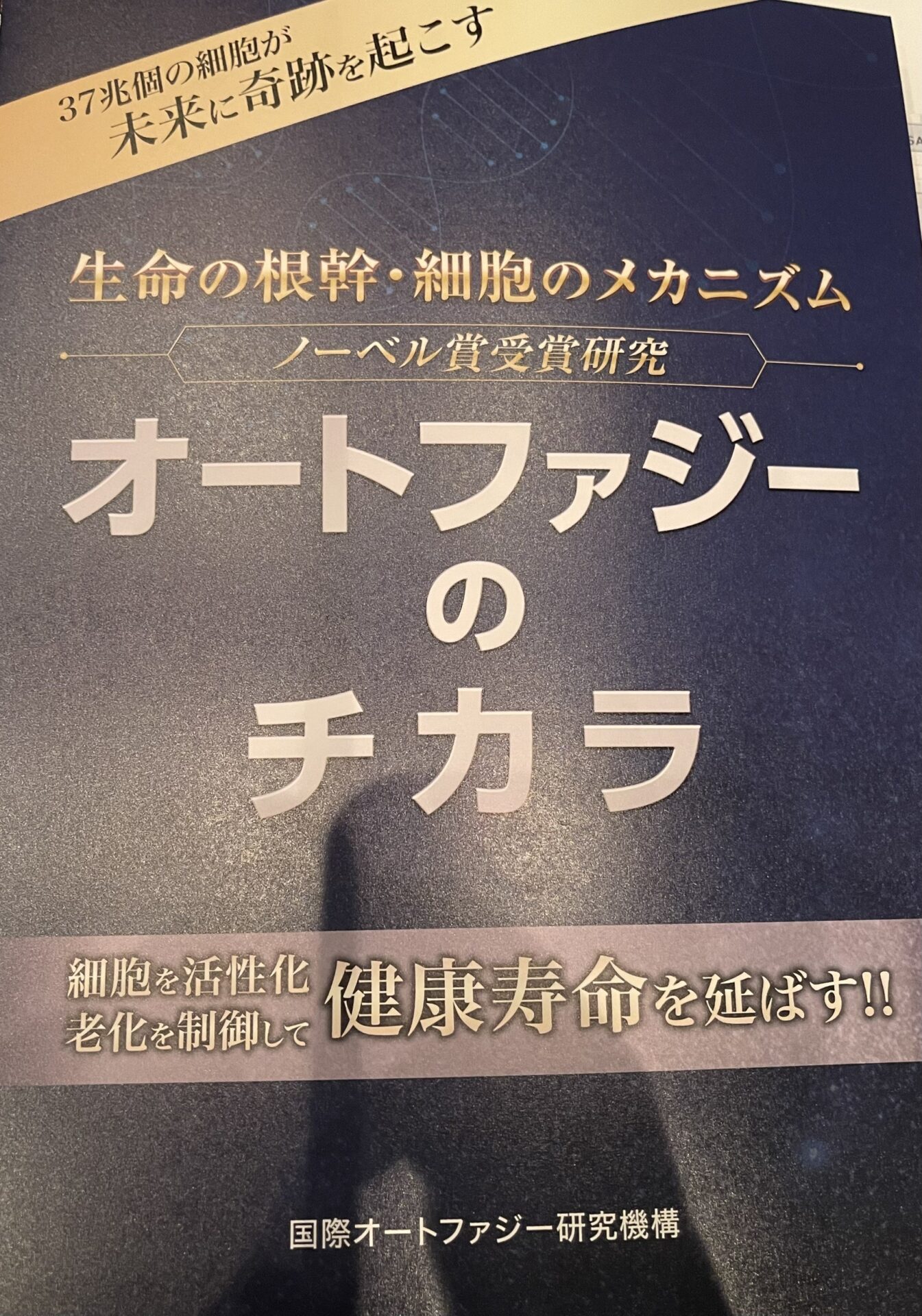

老化は必然ではない?世界的研究者が語るオートファジーの力

先日、世界的に著名なオートファジー研究者である 吉森保先生 の講演に参加しました。

「オートファジー」という言葉は、近年よく耳にするようになりましたが、改めて整理すると 細胞が不要物を分解・リサイクルし、健康を維持する仕組み のことです。

この仕組みは老化や病気の予防に深く関わり、認知症やがん、生活習慣病のリスクを下げる重要な役割を担っています。

講演で学んだ主なポイント

- オートファジーは細胞の“掃除屋”

壊れたミトコンドリアや不要なタンパク質を分解して再利用し、細胞を健康に保つ。 - 老化や病気と直結

加齢とともにオートファジーは低下するが、それを抑える研究が進んでいる。 - 生活習慣で高められる

食事、運動、ストレス管理、人とのつながりなど、日々の習慣がオートファジーに大きな影響を与える。

オートファジーを活性化させる食品

先生のお話や研究の知見から、オートファジーを高める可能性がある食品が紹介されていました。

- ざくろ

- チーズ

- 赤ワイン(レスベラトロール含有)

- 納豆

- しいたけ

- エビ

- 緑茶

- 山芋

いずれも身近に手に入る食品ばかりです。毎日の食事に少しずつ取り入れることで、細胞レベルでの若返りや健康維持につながる可能性があります。

私なりの実践チェックリスト

- 腹八分目を意識し、暴飲暴食を避ける

- 有酸素運動を取り入れる(ウォーキング・ジョギングなど)

- 発酵食品や抗酸化食品を意識して選ぶ

- 高脂肪食やストレスを減らす

- 人との交流を持ち、心の健康も大切にする

- 紫外線対策・睡眠の確保も忘れずに

感想

今回の講演を通じて、強く印象に残ったことが二つあります。

- 実践の大切さ

正直に言うと、吉森先生は白髪混じりの中肉中背の男性で、御齢67歳という年相応の見た目をされていました。

「世界的な老化予防の研究者」だからといって外見的に若々しいわけではありません。ここに、知識を持つことと、それを実生活にどう落とし込むかの違いがあると感じました。どれだけ研究が進んで知識を得ても、行動しなければ成果は得られない。これは老化予防だけでなく、このAI時代では全てのことに共通して言えることかと。 - 健康法の「個別性」

最近は『プレジデント』をはじめ、多くの雑誌でアンチエイジングや老化予防に関するコラムを目にします。しかし、今回の講演で聞いた話と相反する内容も少なくありません。

血糖値が人によって異なる反応を示す「個別血糖応答」のように、健康法も全人類に共通する万能解は存在しないと改めて思いました。重要なのは「実践 → 検証 → 継続」。自分に合った方法を見つけ、確かめながら続けることでこそ、真の老化予防や病気予防につながると確信しました。

まとめ

吉森先生の講演は、科学的な裏付けと共に「日常生活にどう活かすか」という視点を考えるきっかけになりました。

オートファジーは専門的な用語に聞こえますが、実は 「食事」「運動」「ストレス管理」 といった日常の習慣で誰もがコントロールできるものです。

これからも学びを実践し、ジムのお客様にも還元していきたいと思います。

本日よりご来店のお客様には講演の議事録を要約した資料と実践チェックリストをお渡し致します。

どうぞお楽しみに。